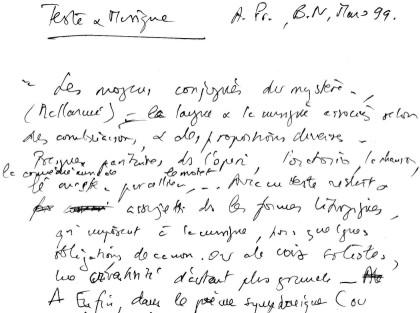

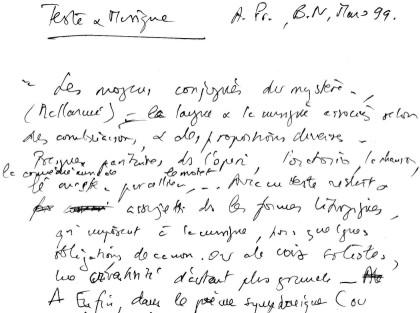

Annie Prassoloff nous a quittés le 1er avril 1999. Nous avons transcrit ici les notes, en grande partie rédigées, qu'elle destinait à un article sur Texte et Musique .

TEXTE ET MUSIQUE

(Inédit)

Annie Prassoloff nous a quittés le 1er avril 1999. Nous avons transcrit

ici les notes, en grande partie rédigées, qu'elle destinait à

un article sur Texte et Musique .

Interrogeons-nous sur "les moyens conjugués du mystère"

(Mallarmé) : la langue et la musique, associées selon des combinaisons

et des proportions diverses. Presque paritaires dans l'opéra, l'oratorio,

le motet, la chanson ou la comédie musicale, elles apparaissent avec

un texte réduit et assujetti dans les formes liturgiques, qui imposent

à la musique, hors quelques obligations de canon ou de voix solistes,

une créativité d'autant plus grande. Enfin, dans le poème

symphonique (ou le ballet), nous constatons la totale ou partielle "disparition

élocutoire" du texte, absorbé dans le gestuel et le musical,

que toutefois il anime et habite, comme un fantôme subtil ou caricatural,

n'apposant sa signature qu'en des endroits consacrés : le titre au seuil

de l'œuvre, ou la littérature parallèle -programme, commentaire-,

dont Françoise Escal a fait de fines analyses (Aléas de l'œuvre

musicale , Paris, Hermann, 1997). Erik Satie, quant à lui, développe

des versions parodiques, en faisant courir sous ses préludes des phylactères

de textes plus ou moins facétieux, ou décalés, avec des

titres de même farine : "La Journée d'un bureaucrate",

"Pensées d'un chien", etc.

La marque de l'esthétique expressive et madrigalesque du début

du XVIe siècle a renforcé et armé de théorie la

tendance spontanée, mais non universelle, à faire que la musique

soit, comme y tendit Purcell, "la forme exaltée de la parole".

Mais cette relation de ressemblance, de redoublement, a pris des formes historiquement

variables et diversement codées. La plus caractéristique fut peut-être

le système figuraliste minutieux - vivant pendant toute la période

baroque-, qui consiste à affecter à chaque mot une "figure"

musicale descriptive, vraie "banque de données" générales

dans lesquelles chaque musicien puise en toute bonne conscience, avec une application

artisanale et sans scrupule moderne d'originalité. Ainsi l'entrée

du chœur (donc de tous!) sur le mot "omnes", les classiques descentes

sur les mots "bas", "profond", creux", "tombe",

les montées et les aigus sur "haut", "ciel", "élevé",

"dressé", etc.

La communauté de dictionnaire n'empêche pas d'ailleurs une invention

singulière, comme ce très physiologique tressaillement de Jean-Baptiste

encore à naître, marqué par un sursaut instrumental, dans

une cantate de Bach. Ou bien la description d'une opération de la pierre,

au clavecin et à la viole, par Marin Marais, avec le tableau de l'appareil,

les liens imposés au patient, son tremblement, son évanouissement

puis sa douce résurrection. Mais les décrypteurs modernes de ces

dialectes musicaux, le grand André Pirro en 1906 sur Bach, plus tard

Jacques Chailley reprenant sous le même éclairage la lecture des

Passions , ont soulevé un tollé chez les fervents de l'inspiration,

et plus superstitieusement, dans ce cas, les croyants en un Dieu-le-Père

de la musique, recevant directement ses messages du Dieu-le-Père qui

l'a précédé aux cieux. Comme si la naïveté

apparente du procédé excluait l'apport capital de la syntaxe qui

lie ces vocables, et la grandeur dans leur traitement. Reconnaissons que la

possibilité d'entendre ces effets (sans excès de morcellement)

dans une exécution minutieuse et colorée est l'un des nombreux

apports des "baroqueux" à notre écoute : elle donne

chair et vie à ce qui pouvait sembler, sur le papier, une combinatoire

limitée et quelque peu stérile.

Les figuralismes n'ont pas disparu de la musique romantique, ni même post-romantique

(Debussy), mais ils se sont élargis dans un traitement plus ouvert des

affects, avec des intonations plus sciemment personnelles, ou au contraire un

sacrifice (non obligatoire) du sens aux effets phonétiques. Pensons par

exemple, chez le même Debussy, au "a" prolongé de "Sirènes"

qui, par sa simple vibration, devient, selon la formule de Nicolas Ruwet, "le

signifiant pur de la séduction". D'autre part, et même dans

les périodes les plus portées à une esthétique de

la traduction du verbe en musique, les effets les plus intéressants,

quelquefois, pour l'oreille et pour l'analyse, sont obtenus grâce à

des interrogations et à des décalages, à des démentis

apportés au sens premier du texte, par l'orchestre ou la ligne vocale.

La formule, banale en soi, d'une musique proférant l'inconscient du texte

(ou des personnages dans un opéra), prend là un sens vérifiable.

Yseult proclamant sa haine pour Tristan tandis que l'orchestre joue le thème

de son futur amant, c'est l'annonce d'un avenir et, déjà, d'une

ambiguïté dont sa parole n'est pas maîtresse. Mélisande,

sous le feu des questions de Golaud, s'écriant : "Non, non, ce n'est

pas Pelléas, ce n'est pas lui... c'est quelque chose qui est plus fort

que moi", entend-elle ce que nous entendons, le mariage de son thème

avec celui du jeune frère qu'elle s'efforce de fuir? Il est bien simpliste,

ou bien misogyne, de s'imaginer qu'elle "ment" délibérément.

Cette révélation par la musique semble fournir une explication

plus cohérente (malgré le, plus tardif, "je ne mens qu'à

ton frère").

Cette esthétique de la traduction n'empêche pas l'exercice des

capacités polyphoniques de la combinatoire lyrique ; "polyphonie"

est à comprendre ici dans un sens plus large que le strict sens technique

(l'étagement des lignes mélodiques, d'orchestre ou de voix, en

des combinaisons verticales simultanées). Le système des ensembles

de voix dans l'opéra ou la cantate permet d'étager les discours

en leur laissant, grâce à la différence des hauteurs et

des tessitures, une certaine intelligibilité. Elle dépend aussi

de l'adresse du compositeur. On a objecté que la musique n'avait pas

le monopole de cette possibilité. Mais les exemples allégués

au théâtre sont tout de même beaucoup plus rares : les voix

réellement étagées dans Peer Gynt sont traitées

quasi musicalement, et la plupart des autres exemples de paroles simultanées,

sauf les effets limités d'a parte, tournent à la cacophonie, ou

encore la recherchent volontairement, dans un but comique ou descriptif (Figaro).

Quelle éloquence de la forme, au contraire, dans ce trio d'Acis et Galathée

de Haendel, où l'orchestre, par une ritournelle étrangement rustique,

précède le duo des amants enfin unis (mais l'on comprendra que

cette rusticité un peu lourde, cette marche appuyée du basson

et du hautbois, est prophétique). Le duo en fugue procure le moment élégiaque

attendu, mais permet aussi, par sa lisibilité formelle, de laisser une

partie de l'attention disponible pour le discours de l'orchestre. Et pour l'intervention

à peine chantée, plutôt parlée, du jaloux Polyphème,

donnant à la fugue aérienne la basse bien terrestre qui à

la fois la soutient et la menace. Rapprochée, amplifiée, la voix

de Polyphème, crescendo , prend le premier rôle, rejoignant l'orchestre

annonciateur, jusqu'au meurtre du malheureux berger (traduit musicalement par

la survie désolée des cordes, après que sa voix se soit

tue brusquement).

Plus connues sans doute sont les belles horlogeries mozartiennes, comme cette

fin de l'acte II des Noces de Figaro , avec son trio devenant quatuor, quintette,

sextuor, septuor. Là aussi, à l'habileté artisanale de

l'étagement des voix, s'ajoute une sémantique propre de la forme.

Le Comte, d'abord en surplomb, vocal et social ("Io son qui per giudicar")

au-dessus de la mêlée des deux groupes, finit par rejoindre musicalement

le côté vers lequel il penche, celui des opposants au mariage de

Figaro, trahissant ainsi sa position véritable, cependant que la voix

subtile de Suzanne, d'abord fondue dans un trio désolé avec la

Comtesse et Figaro, émerge en volutes inquiètes, mais gracieuses,

qui annoncent son rôle croissant dans l'opéra et la "promotion"

psychologique et esthétique que représente pour une suivante,

l'air suave de la scène du bosquet " ("Deh! vieni, non tardar,

o gioia bella").

Cette mise en question psychologique du texte par la musique s'élargit

en une interrogation sur le langage lui-même dans le Moïse et Aaron

de Schönberg, où s'opposent deux philosophies du langage : celle

de l'intériorité réservée, économe et résignée

à l'insuffisance de toute transmission de l'expérience religieuse

(Moïse), et celle d'une communication séductrice, manipulatrice

(Aaron), apte à utiliser aussi bien la démagogie verbale que les

charmes d'un lyrisme musical entêtant, qui suspend la pensée. De

façon voisine, dans sa pièce lyrique Apès une lecture d'Orwell

, Mauricio Kagel invente une langue du pouvoir qui juxtapose des termes nobles

et des cris et phonèmes démembrés, répétés

jusqu'à la transe, sur un fond orchestral lancinant complété

de bruits de bottes et de mécanismes d'horloge obsédants. Là

aussi, et contrairement à certains poncifs, la musique révèle

tandis que le texte endort, anesthésie le réflexe critique.

Mais en dépassant ces emplois politiques ou dramatiques, de telles combinaisons,

de telles inversions d'effet renvoient à une question plus générale,

posée par Nietzsche et reprise par de modernes sémioticiens de

la musique (comme Ivanka Stoianova) : ne conviendrait-il pas, y compris dans

la poésie, ou même le roman -Joyce, Beckett-, de remusicaliser

la langue, plutôt que d'appliquer à la musique des schémas

de signification de style langagier ? L'élément gestuel, chorégraphique,

de la parole, "l'inanité sonore" a bien pu être proscrite

par les classiques, mais elle est revendiquée par les mélomanes

du langage.

Dans un texte très discuté des années soixante-dix, Roland

Barthes opposait à un "art expressif, dramatique, sentimentalement

clair", celui qui laisse percevoir le "grain de la voix, lorsque celle-ci

est en double posture, en double production : de langage et de musique",

lorsqu'elle se consacre, non à découper et souligner des affects

reconnus et identifiables, mais à installer entre le chanteur et l'auditeur

une souterraine et infinie vibration de "la matérialité du

corps parlant sa langue maternelle", créant ainsi un "espace

où les significations germent du dedans de la langue et dans sa matérialité

même." Mérite reconu à l'art de Panzera qui, sans nuire

à l'intelligibilité, savait "patiner" les consonnes

que l'on "emphatise" souvent "pour satisfaire à la clarté

du sens", "leur rendre l'usure d'une langue qui vit, fonctionne et

travaille depuis très longtemps", "en faire le simple tremplin

de la voyelle admirable".

Sans aller jusqu'au bout de cette logique, c'est bien cet envers de la langue

qu'éclairait d'ailleurs le travail conjoint des librettistes et des musiciens

choisissant dans un texte les sons les plus vibrants (les voyelles à

vocaliser), ou les plus expressifs (le "l" chargé d'un désir

inconsolable de la Lady Macbeth de Verdi : "La luce langue"). L'impressionnant

travail accompli par Verdi pour donner, sur la même musique, les deux

versions, française et italienne, de son Don Carlos est, en même

temps qu'un tour de force technique, une exploration du génie des deux

langues, de leurs vertus et de leurs limites. Le français donne au grand

air de Philippe II une sorte de nudité aggravée par la gaucherie

de l'accentuation : "Elle ne m'aime pas...", alors que l'italien magnifie

le lyrisme désolé de l'aveu en mettant au premier plan le maître

mot et ses voyelles pleines : "Amor per me non ha".

Éluard, sans renoncer au "message", en restitue le mérite à Poulenc qui l'a mis en musique :

"Francis je ne m'écoutais pas

Francis, je te dois de m'entendre".

Annie Prassoloff - Mars 1999